みずかるちゃー

みずかるちゃー

モバイルルーター Aterm MR04LN フォトレビュー&初期設定

NEC「Aterm MR04LN」は「LTE-Advanced対応」「5GHz無線LANの屋外利用」「デュアルSIM」の特徴を持つSIMフリーモバイルルーターだ. 前機種「Aterm MR03LN」から細かな使い勝手が進化したモバイルルーターと言えるだろう.

今回は簡単な特徴説明とフォトレビュー&初期設定をチェックしていく.

Aterm MR04LN | 製品一覧 | AtermStation

特徴

LTE-Advanced

MR03LNから対応バンドは変更ないものの,新たに「LTE-Advanced」に対応し複数の周波数帯を束ねる「キャリアアグリゲーション」に対応した. 「キャリアアグリゲーション」対応により更なる高速化,そして安定化が実現できる.

実際どの程度違ってくるのか気になるところ・・・ MR03LNを既に手放してしまったので,比較できないのが残念だ.

5GHz無線LANの屋外利用

MR03LNでは室内のみ利用が可能だったが,今回新たに「802.11acのW56」に対応したため屋外でも快適な5GHz帯の利用が可能となった. 設定時に1分ほどチャネルチェックが実施されるものの,電源が切れるまで安定して使うことができる.

2.4GHzは利用されている機器も多く,回線が混雑気味のため5GHzをどこでも利用することはありがたい.

デュアルSIM

海外製品ではたまに見かける物の,国内メーカーではほとんど見かけない「デュアルSIM」対応製品. SIMフリーとも相まってSIMカードの使い分けができとても便利だ.

国内SIMと海外SIM,キャリアの異なるSIM,高速SIMと低速SIMなどなど使い方は様々だ.

現在docomoのMVNO回線を利用しているが,auのMVNOでも試してみたいと思っている.

フォトレビュー

早速開封していくとしよう.

MR03LNではクレードルは別箱だったが,今回はクレードルセットで1つのパッケージとなっている.

本体,バッテリー,クレードル. この他にACアダプタとUSBケーブル,説明書等が含まれている.

microSIMスロットへはバッテリーカバーを外すとアクセスできる. バッテリーを外さずにSIMカードの抜き差しができるのは大変便利だ.

右側は電源ボタン,左側はmicroUSB端子のみとなっている. クレードルとの接続はmicroUSB端子で直接行う.

下側には日本メーカーらしくストラップホールがある. 上側にはバッテリーカバーを外すための隙間があるが,MR03LNに比べて圧倒的に開きやすくなっているのもMR04LNの特徴と言える.

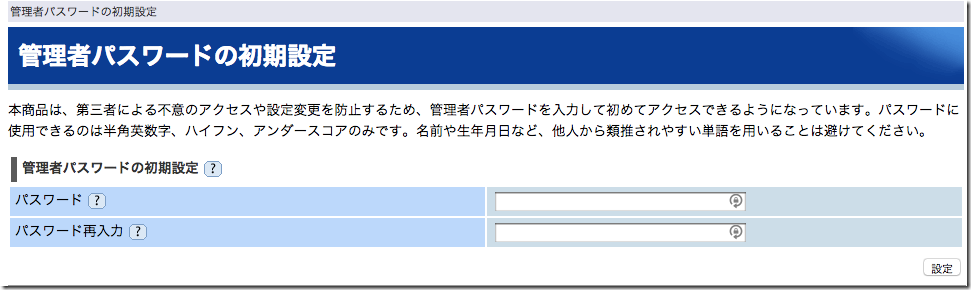

初期設定

続いて初期設定を行っていく. 今回はMacBook Airから無線LANで接続して設定を行った. やろうとすれば本体でも行うことができるが,細かい設定は行いづらいのでPCで行うことをおすすめする.

最初の無線LAN接続だがバッテリーを入れるところに記載してあるSSIDとパスワードを用いる.

設定はブラウザから「http://aterm.me/」もしくは「192.168.179.1」にアクセスして行う.

最初にアクセスすると「管理者パスワードの初期設定」画面が表示されるので,MR04LNへのアクセス用パスワードを設定する.

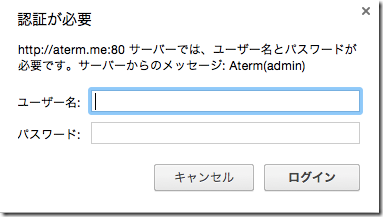

パスワードを設定すると認証画面が表示されるので「ユーザー名:admin」「パスワード:上記で設定したもの」を入力しログインする.

正常にログインできるとトップ画面が表示される.

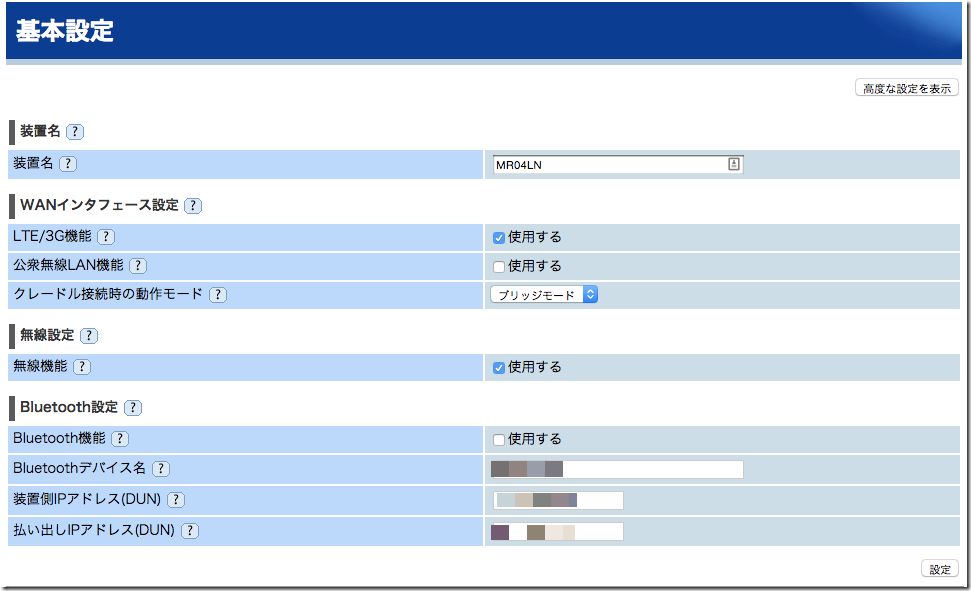

基本設定

・装置名 装置名:適当に

・WANインターフェース設定 公衆無線LAN機能:公衆無線LANには接続しないためオフ. クレードル接続時の動作モード:ブリッジモードとルーターモードが選択できるが,アクセスポイントとして利用するため「ブリッジモード」とした.

・Bluetooth設定 Bluetooth機能:iPhoneとはBluetooth接続ができないため使用はしない.

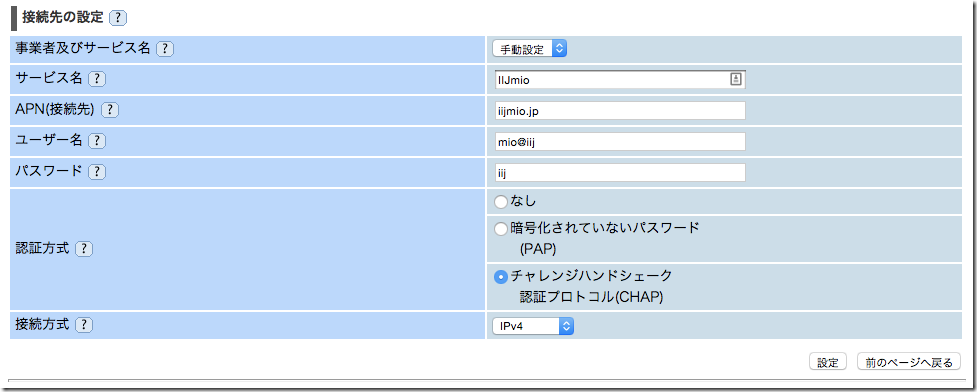

接続先の設定

今回はIIJmioのSIMカードを用いて設定を行った.

サービス名:IIJmio(適当に) APN(接続先):iijmio.jp ユーザー名:mio@iij パスワード:iij 認証方式:チャレンジハンドシェーク 接続方式:IIJmioはIPv4,IPv6の両方に対応しているため今回はIPv4/IPv6としてみた.

ここの設定は使用しているSIMカードによって異なるので,各社の設定を確認して実施してほしい.

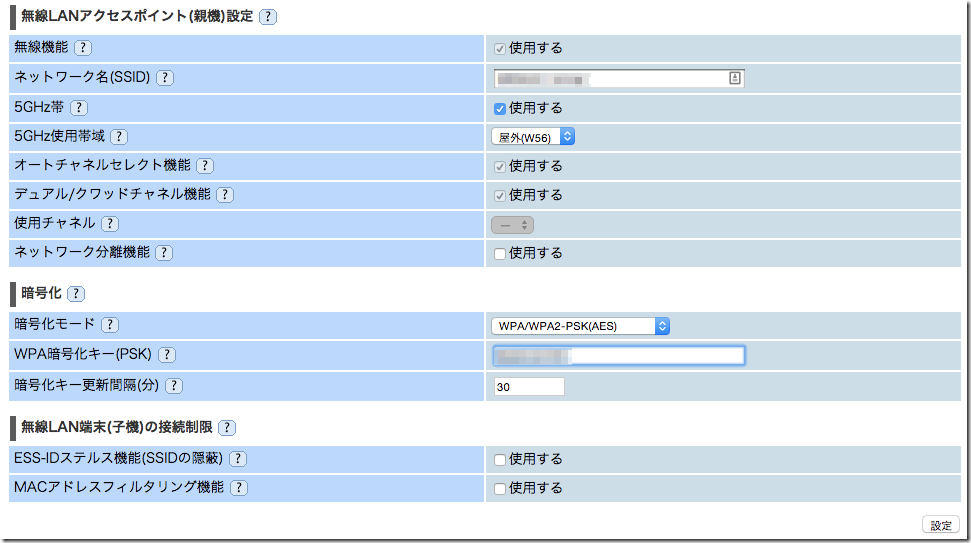

無線LAN設定

今回から屋外でも5GHz帯が利用可能となったため5GHzで使用することとした. 「屋外(W56)」を選択すると「オートチャネルセレクト機能」が強制的に有効となるので,特徴のところでも書いたが利用開始時に1分間ほど使えなくなる.

SSIDはプライマリとセカンダリの2つ設定することができ使い分けが可能となっている.

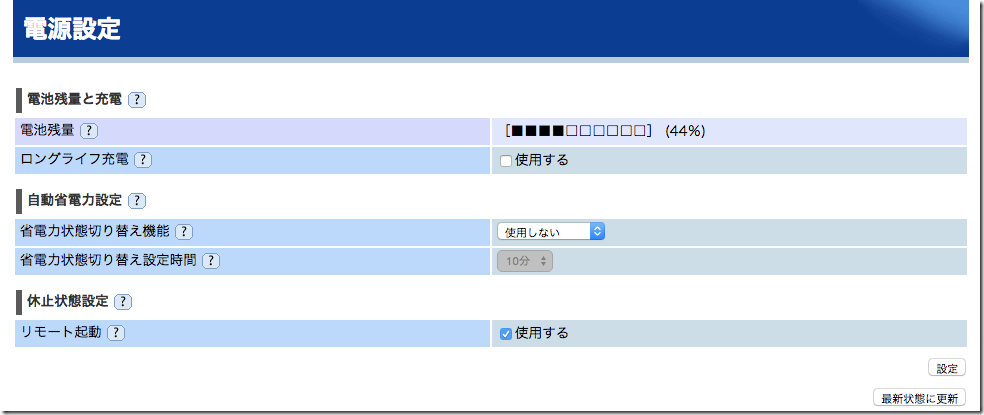

電源設定

変更した点は「省電力状態切り替え機能」で,常に付けっぱなしにするため「使用しない」を選択した. 利用時間を延ばすために設定することもできるが,使いたいときにすぐ使うことができないので省電力機能を使わない運用を行っている.

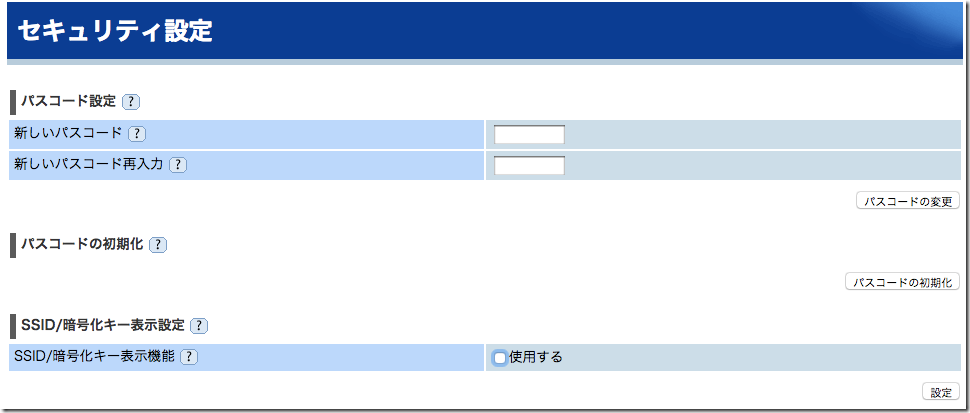

セキュリティ設定

標準では本体のディスプレイでSSIDとパスワードを確認することができるが,セキュリティ上危険なので表示機能をオフにした.

](https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B010F4OBT6/mizuka123-22/ref=nosim/)

](https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B010F4OBT6/mizuka123-22/ref=nosim/)

【Amazon.co.jp限定】NEC Aterm MR04LN 3B LTE対応 モバイルルーター 【OCN モバイル ONE マイクロSIM付】 クレードル付属

posted with カエレバ

NTTコミュニケーションズ 2015-07-16

](https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B01328I4U4/mizuka123-22/ref=nosim/)

](https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B01328I4U4/mizuka123-22/ref=nosim/)

posted with カエレバ

on-device

たまにAmazonで安売りするので,そのタイミングがおすすめ. ガラスフィルムは細かい傷が付かないので長く使うなら貼っておきたいところである.

次回は実際の使用レビューを行っていく.